船穂天文台 現在に至る経緯

1966年 4cm F20 屈折経緯台

初めて購入した望遠鏡はミザール製で¥4,900でした。

姉の持っていたオリンパスペン?というハーフサイズのカメラを借りて、月の写真を写していました。

接眼鏡の覗く部分に望遠鏡のファインダーを当てて覗き、ピントを合わせて無限遠にしたカメラを接眼部に近づけて撮影しました。

星野写真は固定撮影がほとんどでしたが、カメラを鏡筒にくくりつけてガイド撮影をしたことがあります。

十字線なしのアイピースの視野の端に星を入れてガイドしました。微動装置なしの経緯台でガイドになりませんでした。

ハーフサイズのおかげでずれも微妙で、北斗七星の星が星型に写っていたのを覚えています。

この望遠鏡についてもうひとつ思い出がありました。1970年3月末だったと思います。近日点通過後に明け方の東の空に見えると予報されていて、

大島さんと二人で高梁川西堤防上で観測?しました。東の空が白んでいく中で、4cm屈経のファインダーで最初に捉えたのがベネット彗星でした。

4cmで見てはっきり尾があり、一目で彗星と分かりました。天気の状態が悪くて近日点通過後の国内の確認観測としては、高知の関さんについで、わりと早い確認だったように記憶しています。

1970年 10cm F10 反射赤道儀

高校2年の時、先輩の藤井さんが同じ機種で素晴らいし写真をいっぱい撮っていたので、迷わずこの機種にしました。

¥32,000でした。初めての一眼レフカメラ・ミノルタSR-1sと200mmF4.5で撮ったM31の写真が天文雑誌の天体写真コンテストに初入選しました。

その後、月、惑星、星野写真などを撮り続けました。地人書館の「天体望遠鏡のすべて」の創刊号に執筆依頼が来てH-100について掲載していただきました。

1973年の火星の準接近では100枚近いスケッチをとり、巨大砂嵐(大黄雲)発生の初期を捉えることができました。

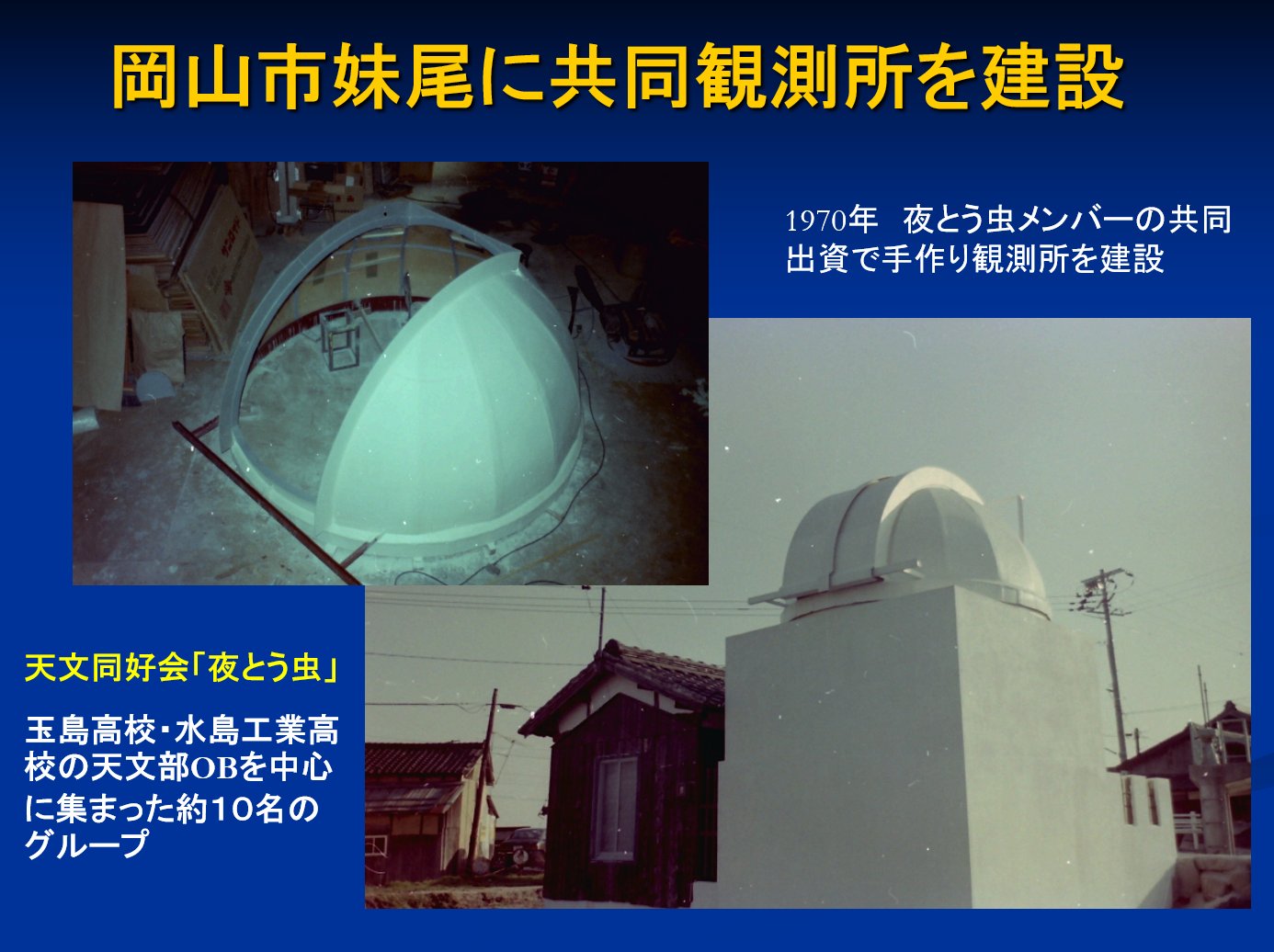

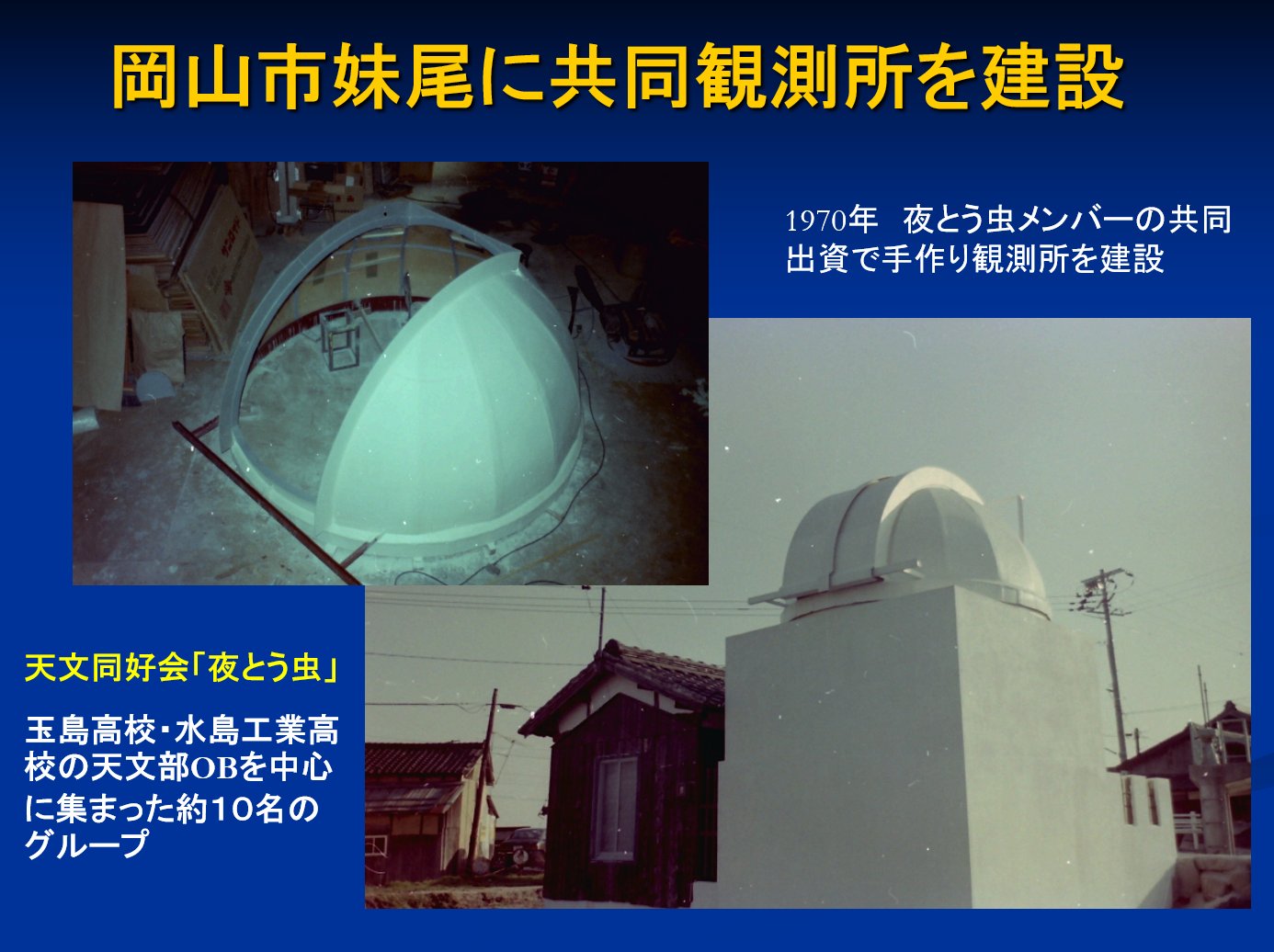

1970年 岡山市妹尾に共同観測所を建設 スライド1

初期の観測所(1972)はハワイのスバル望遠鏡と同じ円筒形FRPでした。トップからの雨漏りがあったため、

2年後に解体し半球形のドーム(1975)に作り変えました。暮れから正月にかけての休業中のプラスチック工場を

借りて、天文同好会「夜とう虫」のメンバーが泊まり込みで製作にあたりました。車幅を超えるドームの運搬は警察の許可ももらえず、

まわりに迷惑をかけない深夜に国道2号バイパスを運搬しました。

ドームの北には農業倉庫の小屋がありましたが、床の基礎から内装まで全て手作りで宿泊所(通称「おやど」)に改造しました。

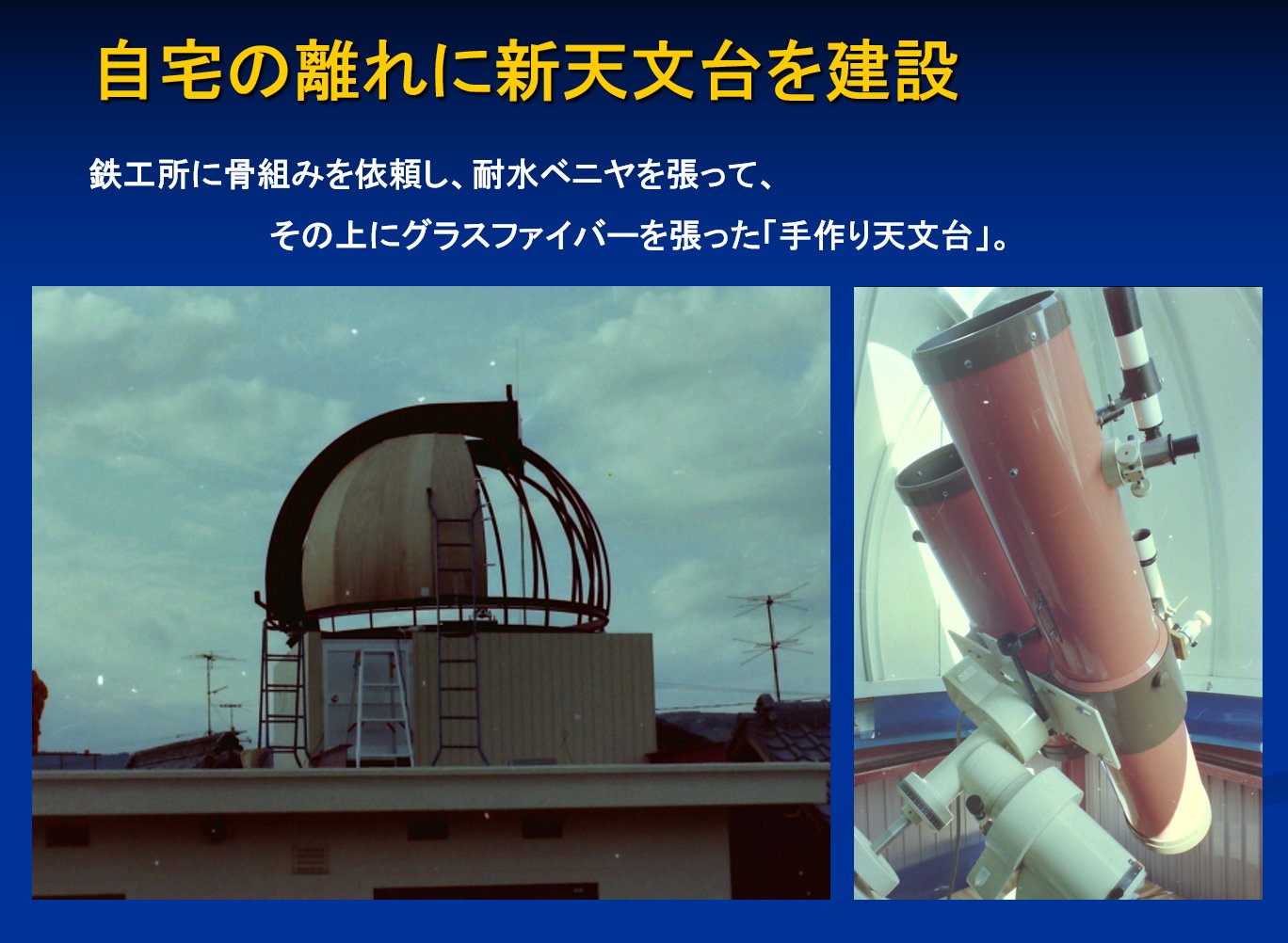

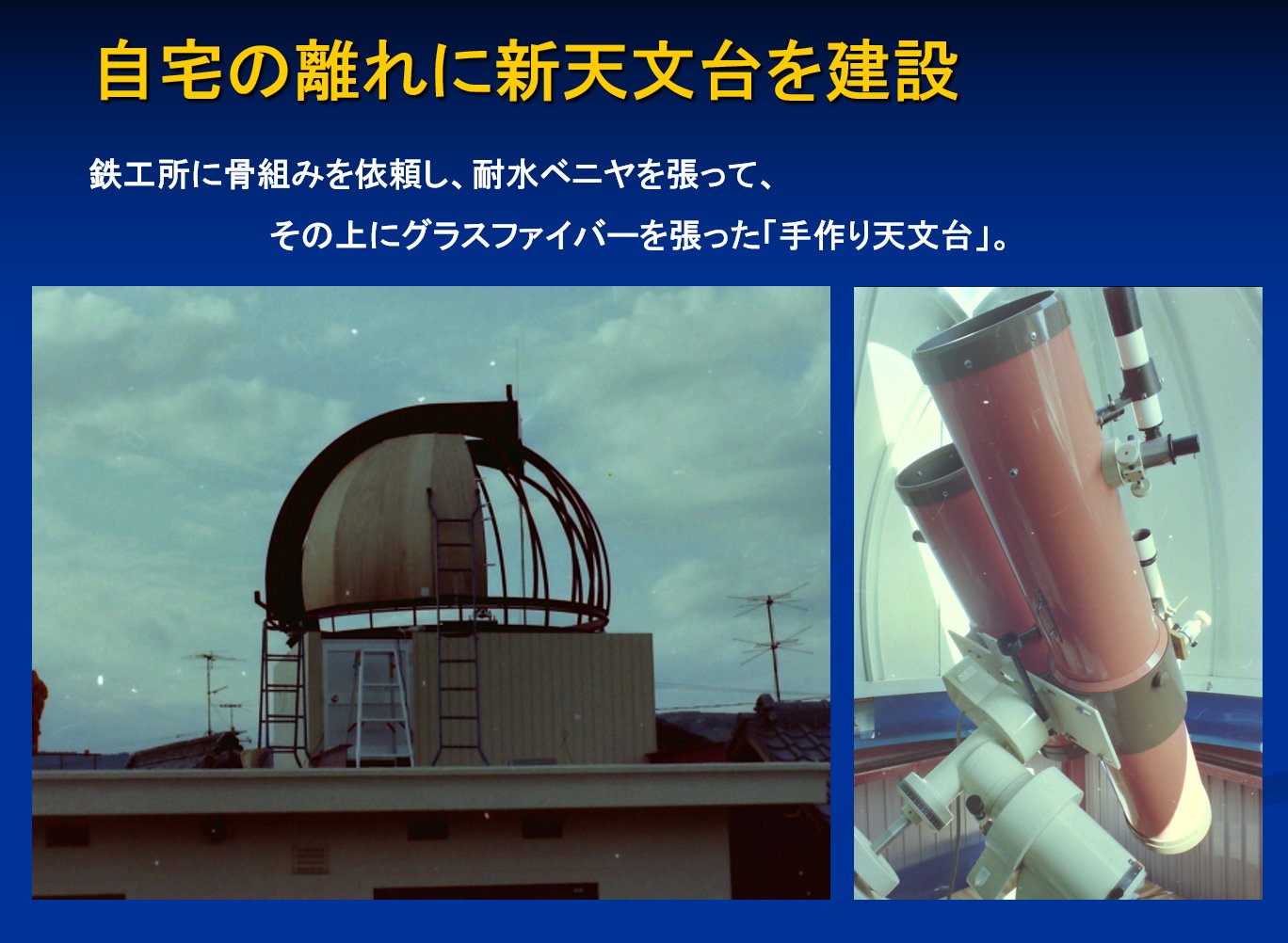

1976年 初期2mドーム完成 スライド2

自宅裏庭に原製作所の架台と西村の15cmと自作15cm短焦点反射。上にはペンタックスの500mmF4.5。この望遠鏡が自作2mドームの中に

ありました。(写真右)

500mm F4.5はトライXで5分露出すると多胡さんの彗星とまぎらわしい天体のスケッチ集と同程度の写り具合になるので、

岡山市の大倉信雄さんと協同で多胡スケッチ集の写真版を作ろうと撮影を続けていましたが途中でストップしてしまいました。

ドームの外側にある望遠鏡は、ある望遠鏡メーカーの創設者のMさんが大学生の時の卒業制作で作った研究作品?の25cmカセグレンです。

一時期私の所でテストしていましたが、調整が難しく途中で他の方に引き継いでいただきました。

この2mドームも雨漏りのために取り壊すことになります。

1982年 現在の船穂天文台完成 スライド3

倉敷市大内に天文台を自作した亀山さんのドームを参考に設計図を描いて、近所の鉄工所に骨組みを依頼し、

クレーンで屋上に設置してもらいました。そのあとは手作りです。厚紙で型をとり、耐水べニアを切ってビス止めしていきました。

その上にガラス繊維を樹脂で塗り固めるグラスファイバー2層塗りにしました。ドーム内の望遠鏡はミカゲ210Bの架台に、

20cm F7杉原鏡とF5苗村鏡のツイン望遠鏡でした。

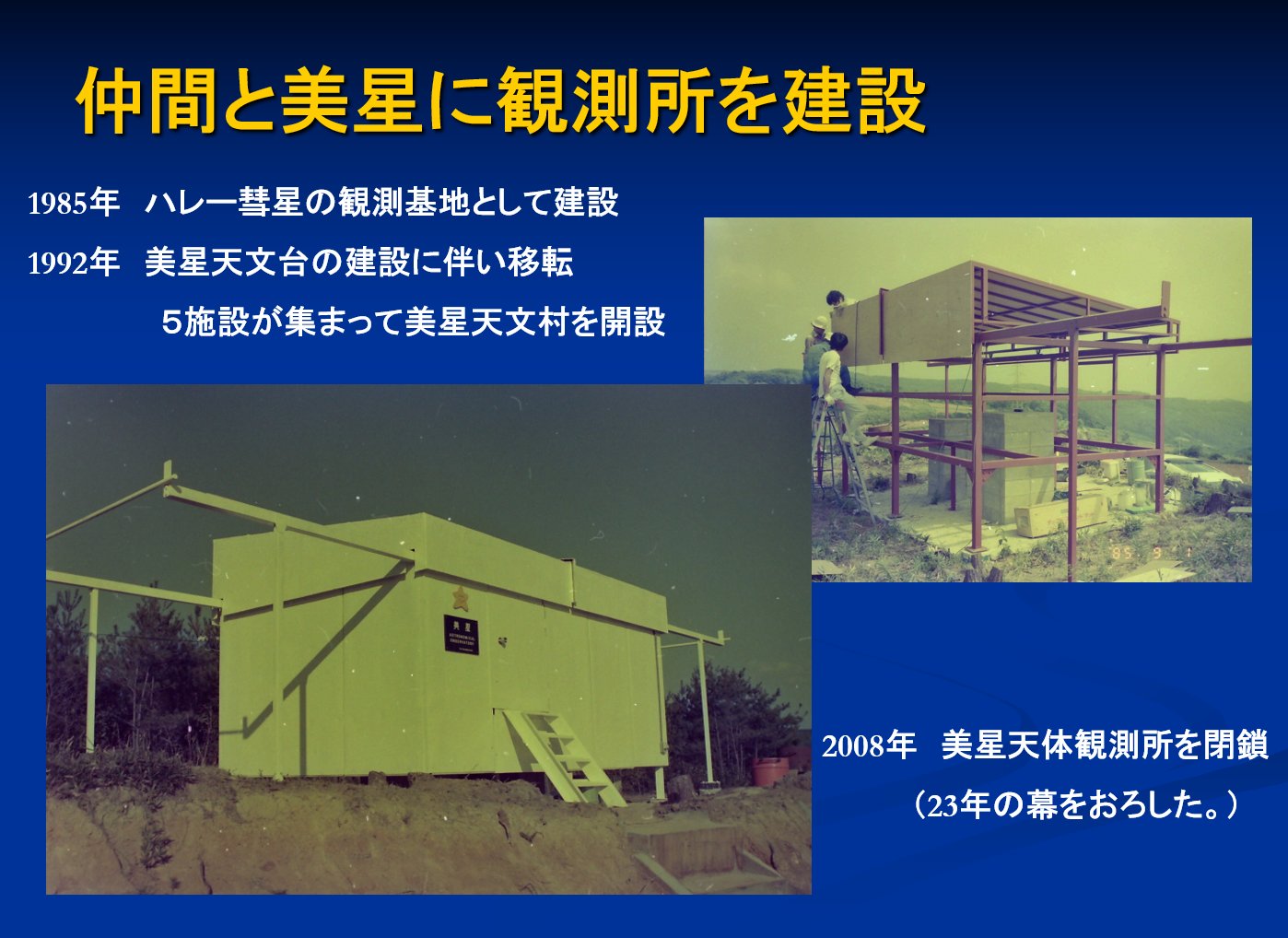

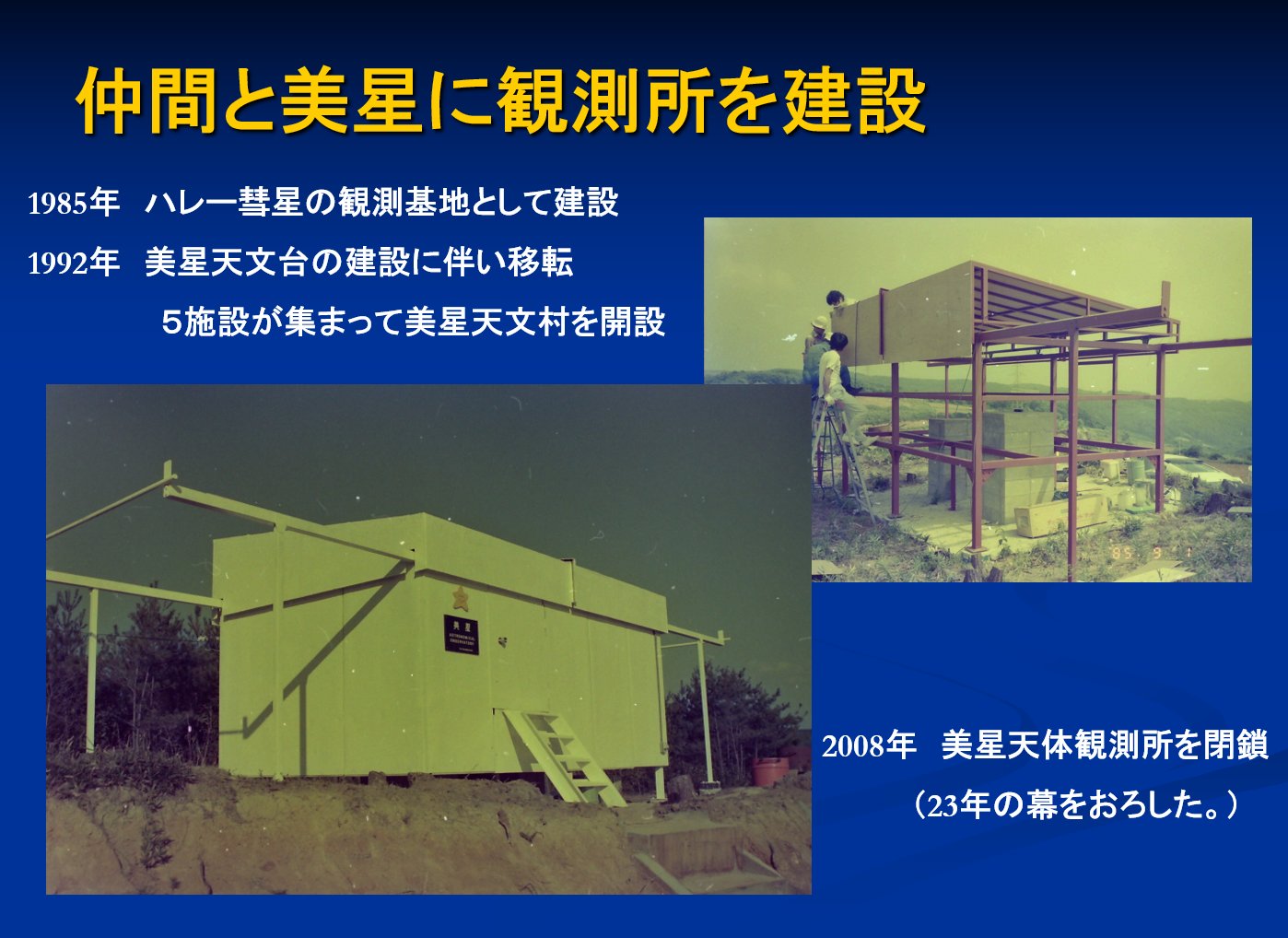

1985年 美星町に天体観測所建設 スライド4

夜とう虫のメンバーのうち5人の共同出資で井原市美星町に観測所をつくりました。観測所建設の計画が持ち上がった時に土地の選定のため美星町内の

いろいろな山をめぐりました。その時に案内と地元への交渉をしてくださったのは当時美星中学校の教頭だった小川大右先生でした。

小川先生の案内で町内各地を回り、最終的にこの地がベストと出した結論は五万原公園の隣接地でした。五万原公園と言えば私たちが高校生の時から遠征していた観測地でした。

鉄工所に骨組み工事を依頼し、耐水べニアをビス止めした上にグラスファイバー2層塗でスライディングルーフ型の観測所を作りました。

その後当時の小田郡美星町に公開天文台建設の計画が進んでいきます。建設予定地として最終的に検討されていたのは私たちの観測所のある場所でした。

ちょうどそのころ台風の暴風によって観測所の屋根が飛ばされるという被害が発生しました。人力だけでは復旧できず対応に苦慮していましたが、移転にあわせて復旧することになりました。

1992年美星天文台建設に伴い南の山に移転しました。五万原では3施設でしたが、移転を機に5施設に増えて「美星天文村」としてスタートしました。

2000年代になって自宅での観測が中心になったため、2008年に私たちの美星天体観測所を閉鎖し23年の歴史の幕をおろしました。

1987年 光電測光装置導入 スライド5

中学校理科教師として、天体写真や天体ビデオの教材化に力を入れていましたが、ある時期から天体写真よりも数値データをとって研究活動をする方向に興味が変わってきました。理科教師としても自ら研究活動続ける姿勢が大切だと思うようになりました。

そのきっかけは大島 修さんが開発した光電測光装置がAESから製品となって販売されることになったことです。

その光電測光装置(フォトンカウンター・星の光をデジタル信号に変える装置)の試作器が手に入ることになりました。

大島さんは私の高校のクラスメートでした。高1の時に同じクラスで座席が前後だったように思います。

試作器だったので、改良のためにICを交換したり、制御ソフトの見直しを行いました。同時に光電測光観測者の会JAPOAに入会し、

多くの方からアドバイスをいただきながら試験観測を行うようになりました。

光電測光装置 スライド6

この時期の望遠鏡はセレストロンC11と20cm F4のツインでした。C11の接眼部に取り付けているのが、大島さんが開発した光電測光装置です。

手前の黒い筒の中に光電子増倍管R647-04が入っています。R647-04は浜松フォトニクス製です。

余談ですが、

私のいとこの二男が浜松フォトニクス勤務だそうです。私の伯母の孫にあたりますが、神戸に住んでいたこの伯母とは交流も多く、

母を連れて家族と伯母と一緒に7人でよく旅をしました。その伯母から「三沢に住む娘の二男が結婚する。その孫は浜松フォトニクスに勤めている。」ということを聞きました。

浜松フォトニクス(浜フォト)は私の使っている測光器の心臓部なので、次のようなことを伯母に手紙で送りました。

「お孫さんの勤めている浜松フォトニクスは私の使っている天体観測機材の心臓部にある部品を作っている会社です。私が使っているものは小型のものですが、

その姉妹機はノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊氏や梶田孝明氏によってカミオカンデ・スーパーカミオカンデで使われていました。

私がこの測光器を使って超近接二重星を発見した時には、プロの天文学者から『その分解能力はハッブル宇宙望遠鏡の7倍で、当時の世界のどの大望遠鏡でも分解して見えないレベル。

日本のアマチュアのレベルの高さを世界に知らしめた。』と絶賛されました。アマチュア天文家の私の活動は浜松フォトニクスの技術に支えられており、お孫さんがその会社に勤めておられることに不思議な縁を感じます。」

伯母には手紙の最後の"縁"を伝えたかったのですが、披露宴でこの手紙が紹介されたそうです。手紙の紹介はサプライズで朗読後には浜フォト関係者から歓声と拍手が沸き起こったそうです。

測光器と鏡筒との間には広視野確認レンズがあります。これは1眼レフのミラーを利用した光路切り替え式のもので、

大倉信雄さん製作のものです。

測光装置の左右を角パイプで挟んでいます。角パイプに取り付けたアングルにはステッピングモーターが取り付けてあり、

平ギヤを介してダイヤフラムの位置切り替え軸につながっています。

測光観測では星の明るさを測るとき、星を含んだ空全体の明るさも一緒に測ってしまいます。そのためダイヤフラムの位置を少しずらせて、

星の入っていない空だけの明るさを測って引き算してやります。

観測中はこの(空+星)と(空だけ)の明るさを絶えず切り替えながら測定を繰り返していきます。

この操作は本来手動だったので、観測中はドーム内からはなれることができませんでした。

(空+星)と(空だけ)の明るさの切り替えを外付けステッピングモーターが行うように改造しました。

同じパルス数だけ正転と逆転することにより(空+星)と(空だけ)の位置を行ったり来たりします。

測光プログラムの中にこの正転と逆転のサブルーチンを入れることによって、指定した回数の間は(空+星)と(空だけ)の間を

いったり来たりしながら自動的に記録をしていきます。その間の時間は星の明るさによって違いますが、20分から30分の間自動測定できるようになりました。

観測中にゆっくりとコーヒーブレイクできる時間です。(この改造により観測効率はぐっとあがり、 RZ Casのδ Sct振動検出に役立ちました。)

この半自動化についてはインターフェースなどのハードは大倉信雄さん、プログラムの改造は私が分担して行いました。

この当時、架台の駆動は2スピードのシンクロナスモーターでした。微光天体の導入のために、両軸のまわりにタイミングベルトと外付けエンコーダーを連携させました。望遠鏡の向いている位置をパソコンに表示させるために

テレスコープ・トレーサーというソフトを使いました。これにより明るい星を基準にして、微光天体を簡単に導入できるようになりました。エンコーターの出力はパソコンのマウス端子に入力できるように大倉信雄さんが

アダプターを製作してくださいました。

2007年 冷却CCDカメラ導入、望遠鏡遠隔制御

その後光電測光装置を制御していたNECのPC98リーズの時代が終わり、Dos VからさらにWindowsの時代にかわりました。そのままでは光電測光装置が使えず、

あらたな冷却CCDカメラに切り替えるにはずいぶん時間がかかりました。

実用になったのはSBIGのST-9を使うようになってからです。

最初の望遠鏡遠隔制御はビクセンのスカイセンサー2000PCでした。

その後架台をE-ZEUS改造することによって、お蔵入りもやむなしと考えていた古い架台も現在まで使えるようになりました。

Top Page